丹沢大山地域における現状と問題

自然公園の要因連関図

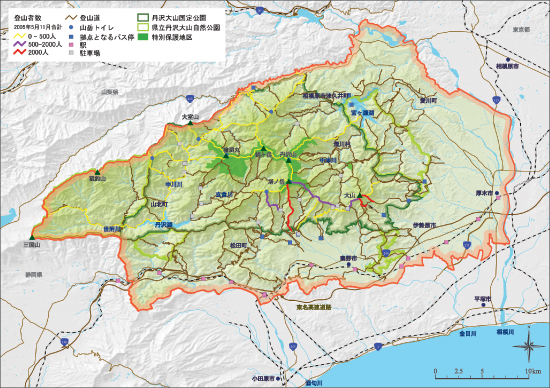

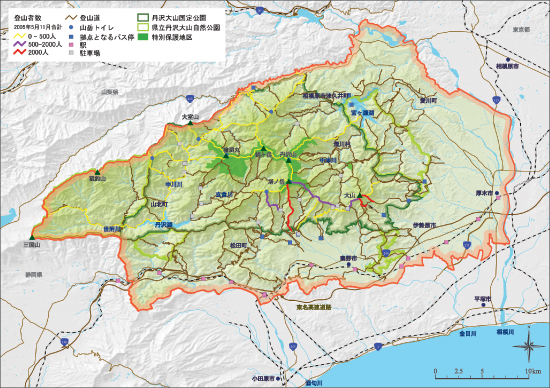

登山道利用者数調査や入山届けなどにもとづいて、丹沢山地全域への年間入山者数は、約313,000人と推計されました。登山者は、全域では、5月・11月に増加傾向にあります。登山道別では下社大山線、表尾根線、大倉尾根線での集中があり、いわゆる東・表丹沢への入山の集中化が続いています。このため、登山道の荒廃が進むといったオーバーユース問題は東・表丹沢の特定路線で顕在化しており、それに伴う登山道とその周囲の環境整備が継続的に必要となっています。一方で、北丹沢では交通アクセスが不便であるなどの理由もあり入山は少ない状況です。一部路線への利用集中でのオーバーユースの原因には、小田急線などのアクセスの偏り、景観的、歴史文化的特性など、情報発信の不足などが考えられました。

自然公園の利用状況

10山頂38方面で1日の入山者数を季節別に調べた結果、秋・春の両シーズンに南丹沢、特に塔ノ岳、大山に至る表尾根線、大倉尾根線、下社大山線に集中することがわかりました。西丹沢では春につつじ新道線で秋の倍近くの登山者利用が、冬季の大山では、大山詣でによる入山者の増加など、季節的な登山客の集中が認められました。過去の調査と比べて山岳登山の偏りが進んでいると考えられます。

大量堆積ゴミの現状

これまで丹沢山地では、山小屋関係者、登山者、自然保護団体などにより、ゴミの撤去活動が進められてきました。本調査では、NPO法人「みろく山の会」が、公募調査として主要な登山道における大量堆積ゴミの実態調査を行いました。堆積ゴミは、昭和40~50年(1975~1985年)代の登山ブームの時期に山小屋周辺に埋められたものが大半です。表尾根、大山一帯のゴミは、同会などのボランティア活動で撤去が進んでいますが、まだ多くのゴミが埋まっており、また、人力では撤去の難しい大型ゴミもあります。

オーバーユース対策の取り組み

丹沢大山国定公園・県立丹沢大山自然公園には、48路線の公園歩道が整備されており、その延長は合計300km以上にもなります。丹沢大山保全対策事業では、丹沢山や檜洞丸などにおいて、踏みつけによる動植物への悪影響を防ぐ木道の設置や環境配慮型山岳トイレの設置を進めています。また、利用が集中している表尾根を中心として「県民連携重点エリア」に設定し、集中的な路線補修や、ボランティアの協力のもとで、植樹などによる植生を回復させる事業や、ゴミの担ぎ下ろしなどを行ってきました。