丹沢大山地域における現状と問題

シカの要因連関図

高標高のブナ林域では、シカの定着と過密化が続いています。特に冬になると、狩猟の影響もあって、シカの密度は鳥獣保護区で高くなります。シカの過密状態がもたらす累積的な採食は、林床植生を衰退させ、一部の地域では裸地化や土壌流出が発生するほどの深刻な事態を起こします。また、中標高の人工林・二次林域でも、人工林の荒廃によってシカの食物が減っています。そうした環境から逃げ出すかのように、山ろくでは分布が拡大傾向を示しており、農林業被害の増加につながっています。

現在の丹沢山地は、シカによって生物多様性が低下し、生態系が強い影響を受けていますが、食物の消失と栄養不良によってシカ自体にも影響が出ています。また、その遺伝的特徴から、隣接する地域との交流が途絶えてきたことも示唆されており、シカ個体群の保護を視野に入れた慎重な管理が必要になっています。

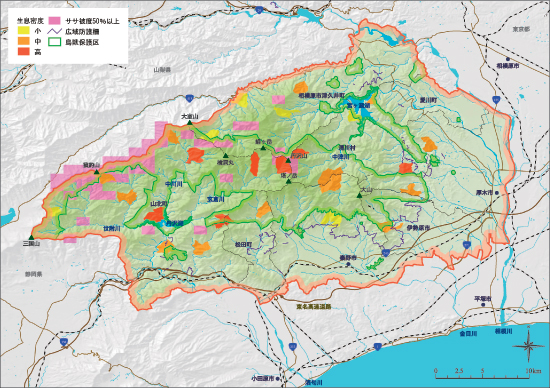

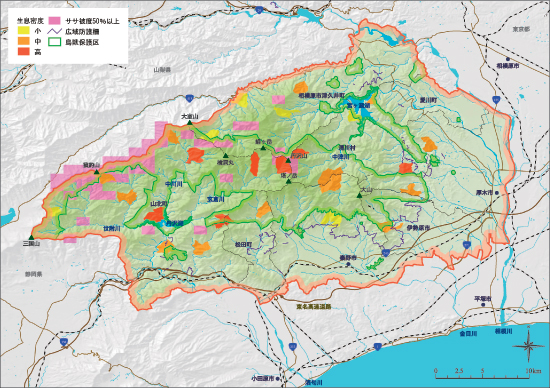

シカの分布の変化

東丹沢におけるシカは、分布がせばまっていた1960年代以降から徐々に山ろくにその分布を広げてきています。ブナ林を含む高標高域における過密化の影響によるエサ植物の減少、また、中標高域の人工林の荒廃に伴うエサ植物の減少、さらには手入れ不足で放置された里山でササ藪が増えたことも分布を拡大させている原因であると考えられています。シカの分布が拡大した山ろくでは、農林業被害の増加・恒常化が問題になっています。

シカの移動と狩猟

丹沢山地のシカには、年間を通して鳥獣保護区内に生息する定住型の個体と、狩猟の季節にだけ鳥獣保護区に移動してくる移動型の個体がいることがわかってきました。このことは、鳥獣保護区に囲まれたブナ林のシカの密度を、狩猟が上昇させていることを裏付けています。したがって、シカの適切な管理のためには、狩猟や管理捕獲を実施する際の場所や時期を変えるなど、シカの生態を考慮する必要のあることがわかります。

シカによる林床植生の変化

シカの採食により林床植生の衰退が起きています。特に草本類の枯れる冬にシカが好んで採食するササは強い影響を受け、林床植生のササが占める割合が大幅に減少しています。特に大山から塔ノ岳にかけての表丹沢や、檜洞丸から丹沢湖周辺にかけて、中川川源流部といった地域にその傾向は顕著に見られます。