東丹沢堂平地区での土壌侵食の実態

ブナ林内の植生保護柵の中で林床植生が地表の約80%を覆っている箇所(被度大)と、40%覆っている箇所(被度中)、そして柵の外で林床植生がほとんどない箇所(被度小)に、幅2m×長さ5mの枠を設置して、ここから流出する水と土の量を約2年間観測したところ、林床植生状態で大きく異なる結果となりました。林床植生がほとんどない場合、雨のたびに土壌が侵食されて厚さ4~9mmの土壌が斜面を流れていってしまいます。一方、林床植生がある場合はほとんど侵食が生じていません。また、林床植生が多い箇所では降った雨の約94%が地中に浸透しますが、林床植生がないと地中への浸透率は約73%となり、残りは地表を流れて土壌侵食を起こしたり、洪水の原因になります。

木材の有効活用と林床植生の再生

宮ヶ瀬湖上流の中津川流域を対象として、スギ・ヒノキ人工林の管理条件を変化させた2つのシナリオを設定し(上段右表)、間伐材の生産量や林床植生の回復、木材搬出コストがどのように変化するかを、簡単なモデル(中段右図)で検討しました。

丸太の総生産本数は、森林整備を全対象林に強度に行うシナリオ1のほうが、対象林の半分で弱度に行うシナリオ2よりも約2.6倍多くなり(下段左図)、林床植生が増加する森林の面積も約2倍になります(下段左図、下段中図)。間伐材伐出コストは、弱度の間伐を分散した場合(シナリオ2分散)は、シナリオ1、あるいは弱度の間伐を林道沿いに集中させた場合(シナリオ2集中)の約10%高いと予測されました(下段右図)。したがって、できるだけ多くの対象林に強めの間伐をバランス良く実施することが、森林整備の経済性もあわせもつ林床植生再生の道筋だと考えることができます。

水循環モデルの構築

水循環モデル

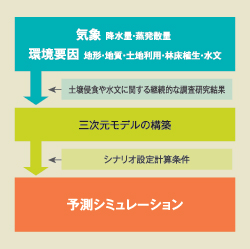

森林環境の変化を考慮した水源地における水・土の循環を予測評価するため、宮ヶ瀬ダム上流域を対象流域として、水循環モデルを構築しました。

まず、e-Tanzawaなど既存資料を整理して、水文、水理地質構造に関するGISデータを整備し、続いて地表水・地下水を一体化した三次元格子モデルを作成し、初期化計算を行いました。この結果、使用したモデルは、計算に必要な条件値の調整により、流域の水循環を概ね再現することができました。

次に、森林管理やシカの影響による林床植生の状態を変えた条件で水循環過程を予測し、その違いを比較検討しました。

シナリオ分析による水循環将来予測

中津川下流 A地点の流出量予測計算期間

(2005年6月1日~10月1日)の日降水量(上)

との予測流出量予測(下)

水循環モデルを用いて対象流域の現状を25年間放置した場合、80%改善した場合の林床植生の状態を想定し、水流出過程の予測を試みました。

ピーク時の流量を比較すると、放置では現状より11~26%程度大きく、80%改善では現状より10~20%程度小さくなっています(流出量変化の数値は、降雨条件などにより変化する可能性があります)。

森林整備とシカ管理を統合的に取り組み、森林資源を活用しながら森林の林床植生の状態を改善し、多様な生きものの生息環境を再生していくことは、大雨の時に地表を流れる水量を減らし、土砂の流出を抑制する効果をもたらし、流域の水源かん養機能の改善に寄与していくと考えられます。