丹沢大山地域における現状と問題

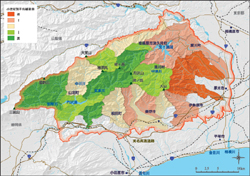

林床植生の植被率

神奈川県特定鳥獣モニタリング調査報告書より作成

+地図を拡大する

人工林の要因連関図

丹沢山地でも、スギ・ヒノキの植林が盛んな時期がありましたが、現在は中山間地域での高齢化や木材価格の低迷などさまざまな原因により、手入れ不足の人工林が増加しています。そこから土壌流出が引き起こされています。また、手入れ不足に加えて、シカによる採食圧により、この地域の林床植被率を下げています。

人工林の資源量

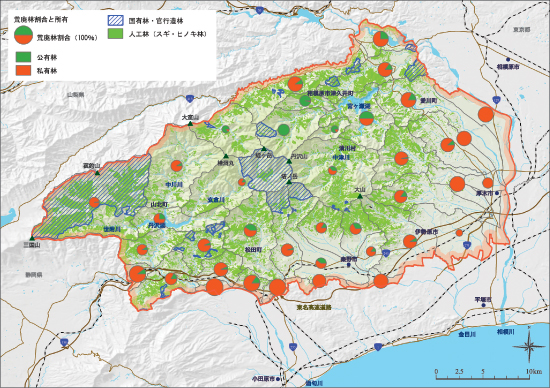

神奈川県は林業地域ではなく、特に急峻な地形の多い丹沢山地では、決して林業が盛んなわけではありませんが、戦後の拡大造林により十分な人工林の資源が確保されています。ただ、これら多くの人工林は、手入れ(間伐、枝打ちなど)が必要とされており、今後は可能な限りこれら人工林に手入れを実施して、持続可能な木材生産を目指すことが望まれています。十分な森林資源を循環管理させる道筋を作り、この地域での林業を活性化させるのも、自然再生における重要な手段の一つです。

生産基盤の整備

この地域では、ほとんど多くの人工林で手入れを必要としています。しかし残念ながら多くの人工林で、採算を確保しながら林業を営むことはできません。すでに整備された林道を利用して、集中的な林業生産が可能な地域を選択し、資源活用を継続する人工林と、今後は自然環境を活かした広葉樹林に転換すべき人工林など、生産基盤の整備状況を考慮した森林のゾーニングが必要です。また丹沢山地の北側に位置する森林は、原木市場までの距離が遠く離れており、生産基盤の拡充が課題です。

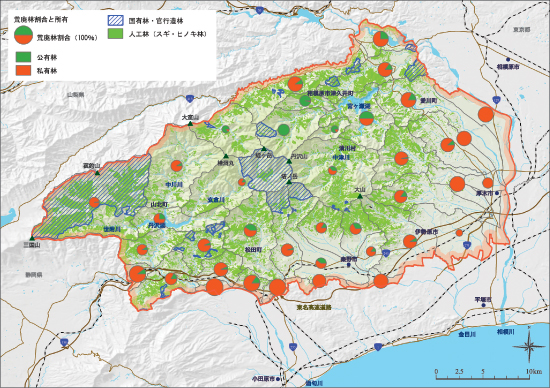

公的管理の推進

この地域の森林は、面積割合で46%が国有林や公有林で、残りが私有林となっています。ほとんどの森林は水土保全の目的から保安林指定を受けていますが、主に標高300m~800mに位置する木材生産を目的とした人工林では、木材価格の低迷と、社会経済活動の変化により、深刻な林業問題が生じています。公有林か民有林を問わず、多くの人工林で何らかの公的な管理が必要となっています。